「器械の名前すら分からない…」「術式って何?」「先輩に聞くのも怖い…」

私がオペ室に配属されたときも、そんな不安でいっぱいでした。

でも、正しい勉強とちょっとしたコツで、オペ室は怖い場所じゃなくなります。

今回は、新人時代の私が“知っておきたかったこと”をまとめました。

1. オペ室でまず押さえたい基礎知識

- 解剖生理は“術野になる部位”を中心に→ 例:腹腔鏡手術が多いなら腹部の臓器構造/整形なら骨と関節の構造など。毎日担当する手術の解剖整理をコツコツと覚えていくんです。いっぺんには難しくてもコツコツと。

- 術式の流れ(ざっくりでOK)→ 術前に“どういう手術なのか”が分かっていると、器械出しも落ち着いてできる。→ 「どこを切って、何をするか」の大まかな流れだけでも◎ 何をするのか分かっていないと先生の動きについていけなくなるのです・・・

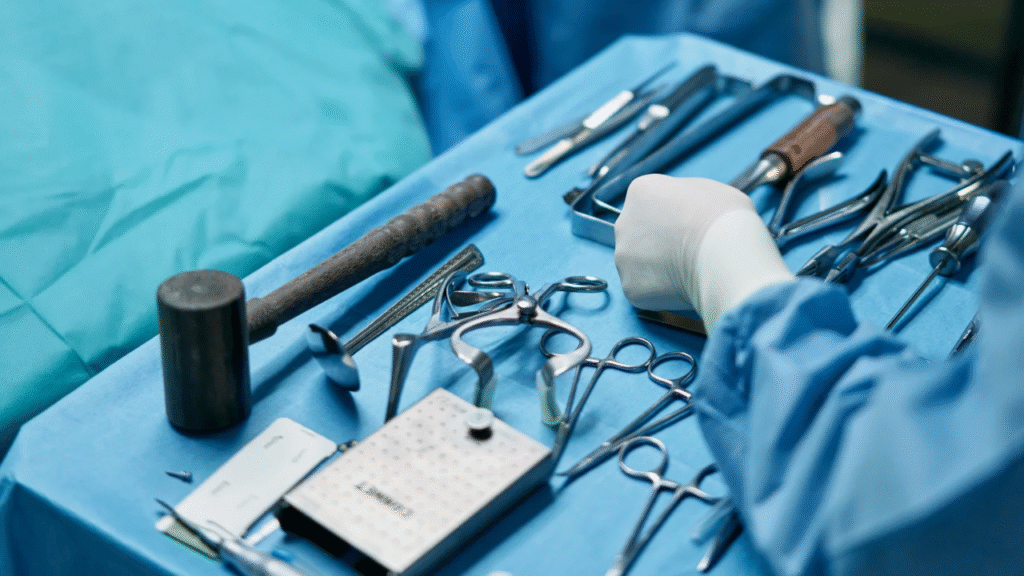

- 器械と機材の基礎→ バックテーブルに並ぶ基本器械(ピンセット・メッツェン・クーパー等)→ 各科で特徴的な器械の名前と役割

- 滅菌・無菌操作の基本→ オペ室特有の清潔・不潔ルール/ドレーピングやガウンテクニックも重要。オペ看は誰よりも清潔操作を完璧に行う必要があります。

- 麻酔の種類と術中の注意点→ 全麻・局麻・脊椎麻酔など、術中で看護師が注意するポイントも。

2. 勉強の進め方(体験談ベース)

- とにかく“術式ごとに準備してから臨む”→ 前日に調べる+イメトレ→ わからない器械や用語はそのままにせずメモして帰宅後に復習

- 予定手術が分かったら、前日とは言わずすぐに先輩にレクチャーのアポイントをとる→難しい手術は特に早めに指導をしてもらうのがオススメ。なぜなら、教えてもらった内容を振り返っていると必ず分からない所がでてきます。その内容を再度振り返る時間をとることが可能だからです。

- 先輩の言葉は宝。メモと復習が鍵→ その場で理解できなくても、後で調べて「ああ、こういうことか!」に繋がる

- 実際に担当した手術を振り返る。クタクタで帰ってきて記録なんて・・・。その気持ちすっっごく共感できます。でも、自分の書いた記録は次に担当する自分にとってなによりも強い資料になります。綺麗になんてまとめなくて良いのです。自分が理解できればそれで良いんです。

- 使っていた教材紹介

- 『病気がみえる』シリーズ

- 『まんがでわかる手術と処置』

- 院内マニュアルも活用(あれば)

3. メンタル面のアドバイス

- 「わからない」が当たり前。看護師って実習中など「分かって無いと怒られる」みたいな記憶ないですか?私の時代はそうでした。そうゆう経験をしている子たちもいるのか分からないけど、やはり『わからない』を言えない新人さんは多い気がします。分からないを言えないのか分かっていると思い込んでいるのか。そこは定かではありませんが、先輩たちは新人さんが全てを分かっているとは思っていません。だから、分かったフリをしていることも気付きます(笑)。聞くことを怖がらないで大丈夫!!

- ミスを責めるより“患者の安全”が最優先。何か事が起こると怒られる・・・そう思いますよね。報告しなきゃだけど報告したら怒られる・・・。でもね、怒られる事を恐れて避けてると、いつか良くないことが起こります。報告から学ぶこともたくさんだし、早い対応は損害や侵襲を最小限に抑える事に繋がります。人間だものミスは起こります。そこから何を学ぶか・どう対応していくのか。患者さんの安全・安楽を最優先に動ける看護師になるために、先輩ではなく患者さんに誠実で居られるように頑張りましょう!

- 1ヶ月後、3ヶ月後、半年後…確実に成長できる職場→ 最初の一か月は職場の雰囲気に慣れる事だけで精一杯!二か月目は患者さんを担当し始めたりと、少しづつ負担と責任が大きくなってきます。この頃が一番時間が足りなくてつらかったな・・。三か月・・少しづつ仕事に慣れてき始めます。半年後、半人前なりにできる仕事が増えてきて私は楽しくてしかたなかったです。この楽しいに到達するまでは本当に辛かった。私の場合は支えあえる同期と仲良くなり、お互いに支えあえる関係性が築けたのがこの頃なのかなと思います。一緒に頑張れる仲間ができると心強いですよね。同期じゃなくても良いんです。プリセプターや話しやすい先輩など、相談できる存在は絶対にあなたの心を支えてくれます。人間関係の構築って難しいですが、必ず誰かに出会えると思います。

オペ室は、緊張感がある分、ものすごく“成長できる場所”です。

私も最初は何も分からず不安でいっぱいでしたが、先輩に助けられながら少しずつ慣れていきました。

今、不安なあなたに「だいじょうぶ、ちゃんと成長できます」と伝えたいです。

一緒に頑張っていきましょう!

コメント